Por Javier Samael Valdivia Arce/Informático y educador

Cuando ChatGPT irrumpió en 2022, muchos pensaron que la inteligencia artificial sería una moda reservada para grandes empresas o gurús tecnológicos. Sin embargo, la realidad de 2025 demuestra que la IA ya es una fuerza cotidiana y global, con un impacto creciente en la educación, el empleo, la economía y la vida pública de Bolivia. Según el Observatorio Stanford HAI, el 72\% de los profesionales en el mundo utiliza IA cada semana, aunque solo el 14\% comprende cómo funcionan estas herramientas o sus verdaderas implicancias. Esa brecha de comprensión representa el nuevo umbral de la desigualdad: quien no se forme será funcionalmente analfabeto en la sociedad digital que se avecina.

Hoy, el entorno de la IA no está dominado por un único actor, sino por un ecosistema de modelos y plataformas: ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), Copilot (Microsoft), Grok (xAI), LLaMA (Meta), Qwen (Alibaba), DeepSeek (China), Mistral (Europa), Haiku, Zhipu AI, Yi, Falcon, Command R, Perplexity AI, Amazon Bedrock y otras soluciones emergentes. Cada modelo responde a lógicas distintas, compitiendo por velocidad, precisión, especialización y adaptabilidad. Estudios recientes del MIT posicionan a Claude Opus como líder en precisión jurídica (87\% de aciertos), mientras Gemini Pro se destaca en rapidez de respuesta, duplicando a sus principales rivales (MIT, 2024). Para Bolivia, donde el acceso oportuno a información puede ser crucial para el sector jurídico, educativo o productivo, comprender estas diferencias es ya una cuestión estratégica.

La clave está en cómo “piensan” estos sistemas. Algunos modelos son inferenciales, orientados a responder de inmediato a preguntas sencillas o directas, como GPT-4o o Gemini Flash. Otros son razonadores, diseñados para procesar más lentamente, pero con mayor profundidad, desmenuzando problemas complejos y generando análisis causales o comparativos; es el caso de Claude Opus 3 y GPT-4-turbo. Esto significa que la IA puede ser, según la elección, una simple calculadora o un asesor estratégico. En la práctica boliviana, no es lo mismo pedir a la IA una estadística sobre el rendimiento agrícola en el Chaco, que solicitarle una proyección de desarrollo agroindustrial en Santa Cruz considerando variables históricas, climáticas y económicas.

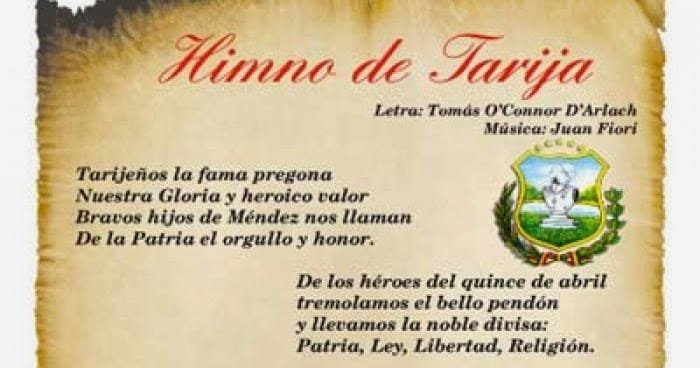

Más allá del texto, la verdadera revolución es la multimodalidad. Los modelos actuales pueden procesar y analizar imágenes, traducir audio, resumir documentos PDF extensos, editar video y hasta generar contenido en varios formatos simultáneamente. En Bolivia ya existen experiencias: profesores de Tarija diseñan materiales educativos en quechua, guaraní y aimara, utilizando traducción automática; estudiantes de La Paz emplean IA para programar robots que resuelven desafíos locales. Este avance ha reducido barreras, pero también plantea nuevos desafíos sobre calidad, veracidad y pertinencia cultural de los contenidos generados.

Sin embargo, cada modelo tiene limitaciones técnicas. La “ventana de contexto”, es decir, la cantidad de información que un sistema puede procesar sin olvidar o perder precisión, varía entre unas 300 páginas (en modelos como GPT-4o) y varios libros completos (Gemini Pro). Aun así, la ilusión de memoria perfecta es solo eso: los sistemas pueden perder hasta el 40\% de precisión en diálogos muy extensos, afectando la confiabilidad en usos críticos, como la salud o el derecho. Este es un dato esencial para la comunidad académica, jurídica y profesional del país: la IA debe ser siempre herramienta complementaria, nunca sustituto del análisis y el criterio humano.

En Bolivia, hablar de inteligencia artificial es hablar de brechas, pero también de una oportunidad histórica para romper la resignación. Aquí, la adopción real de la IA exige mucho más que curiosidad: demanda coraje, disciplina y un criterio inflexible frente al conformismo. No se trata de esperar que las condiciones mejoren, sino de forzar el cambio desde abajo.

Solo unas pocas empresas bolivianas, decididas a competir de verdad, se atreven a invertir en soluciones profesionales como ChatGPT Team o Claude Pro. No lo hacen para aparentar, sino para blindar sus datos y tomar la delantera. El resto, atrapado en la mediocridad, enfrenta una contradicción escandalosa: en Bolivia, acceder a IA avanzada puede costar hasta el 10\% del salario mínimo—y eso sin sumar el abuso de las tarifas de internet. Así, mientras unos pocos avanzan, la mayoría sigue pagando caro por quedarse atrás.

El mayor error nacional sigue siendo el uso superficial y conformista de la IA. El 68\% de los usuarios premium a nivel global nunca exploran funciones avanzadas; en Bolivia, muchos se limitan a copiar comandos, sin auditar ni desafiar a la herramienta. Así se perpetúa la brecha: la IA todavía inventa datos en hasta el 18\% de las respuestas técnicas, un lujo inaceptable en salud o derecho. La tecnología no es el problema: la actitud sí.

Dominar la IA implica mucho más que saber “qué preguntar”. Significa aprender a razonar en cadena, dudar de los propios resultados y exigir explicaciones. La verdadera educación tecnológica no consiste en memorizar funciones, sino en identificar errores, reconocer sesgos y desarrollar corpus propios en español y lenguas originarias. La soberanía digital no es una consigna: es acción y desafío diario.

El futuro digital de Bolivia no se decide en laboratorios extranjeros, sino en la audacia de sus propios actores. Docentes que adaptan IA a lenguas originarias, programadores que exportan talento desde Bolivia o jóvenes que exigen transparencia a los grandes proveedores internacionales marcan la diferencia. La innovación real surge cuando la tenacidad individual se combina con la apropiación colectiva, priorizando soluciones prácticas sobre discursos vacíos.

En este escenario, la diferencia entre un espectador y un protagonista digital no la marcan las condiciones, sino la voluntad de apropiarse de la tecnología. La IA no es un lujo ni una amenaza: es la nueva gramática del poder y del trabajo. Quien la domina, lidera; quien se conforma, queda a la deriva.

No es tiempo de temer a la tecnología ni de pedir permiso: es momento de decidir, exigir y actuar juntos. La revolución de la IA en Bolivia será obra de quienes se atrevan a ser mejores, no de quienes se resignen a ser víctimas. Cada herramienta es un espejo: refleja tanto nuestra inteligencia como nuestra voluntad de superarnos.

Bolivia aún tiene la oportunidad de integrarse plenamente al desarrollo digital, pero esto requiere mucho más que declaraciones de intención. El desafío real es construir capacidades, promover una cultura de análisis crítico y demandar transparencia en el uso de la inteligencia artificial. La decisión es concreta: permanecer como usuarios pasivos de tecnologías externas o avanzar hacia la creación y gestión de soluciones propias, adaptadas a nuestro contexto. El camino está trazado; ahora es cuestión de avanzar con preparación, cooperación y visión estratégica.